你是否也經常陷入「到底要不要減肥」的迷思?明明體重超標卻覺得自己只是「骨架大」?或者 BMI 正常卻天天嚷着要減重?一項調查發現,香港有三分之一 BMI 超過 25 的肥胖者,認為自己只是「微胖」;相反,有超過七成 BMI 正常的人卻自覺肥胖。為什麼會有這種現象?肥胖到底是否需要減肥?怎樣才算肥胖?我們專訪了內分泌及糖尿科專科、香港肥胖學會創會會長袁美欣醫生,澳洲註冊營養師王穎羚,為你一一拆解關於肥胖的關鍵疑問!

文章索引

- 🔍 肥胖是否一定要減肥?

- 📏 怎樣才算肥胖?BMI 是否準確?

- ❓ 為什麼會肥胖?與基因有關嗎?

- 🍲 怎樣減肥才有效?節食還是運動?

- 💉 減肥藥物與手術有哪些?

- 👶 小朋友肥胖怎麼辦?

- 🧠 總結:肥胖不是外觀問題,而是健康問題!

🔍 肥胖是否一定要減肥?

很多人認為「沒有病痛、沒有不舒服」,就不需要減肥。但袁醫生指出,肥胖其實與超過 200 種疾病相關,包括糖尿病、心臟病、睡眠窒息症、脂肪肝,甚至關節炎和癌症風險。即使目前沒有症狀,也不代表未來不會出現併發症。

更重要的是,世界衞生組織(WHO)早已明確將「肥胖」定義為一種疾病——肥胖症(Obesity),指的是身體脂肪過度積聚並導致健康風險的狀態。

📏 怎樣才算肥胖?BMI 是否準確?

最常用的指標是 身體質量指數(BMI),計算公式為:

體重(kg)÷ 身高(m)²

香港成人 BMI 標準:

• 🔹 <18.5:過輕

• 🔹 18.5-22.9:理想範圍

• 🔹 23-24.9:過重

• 🔹 ≥25:肥胖

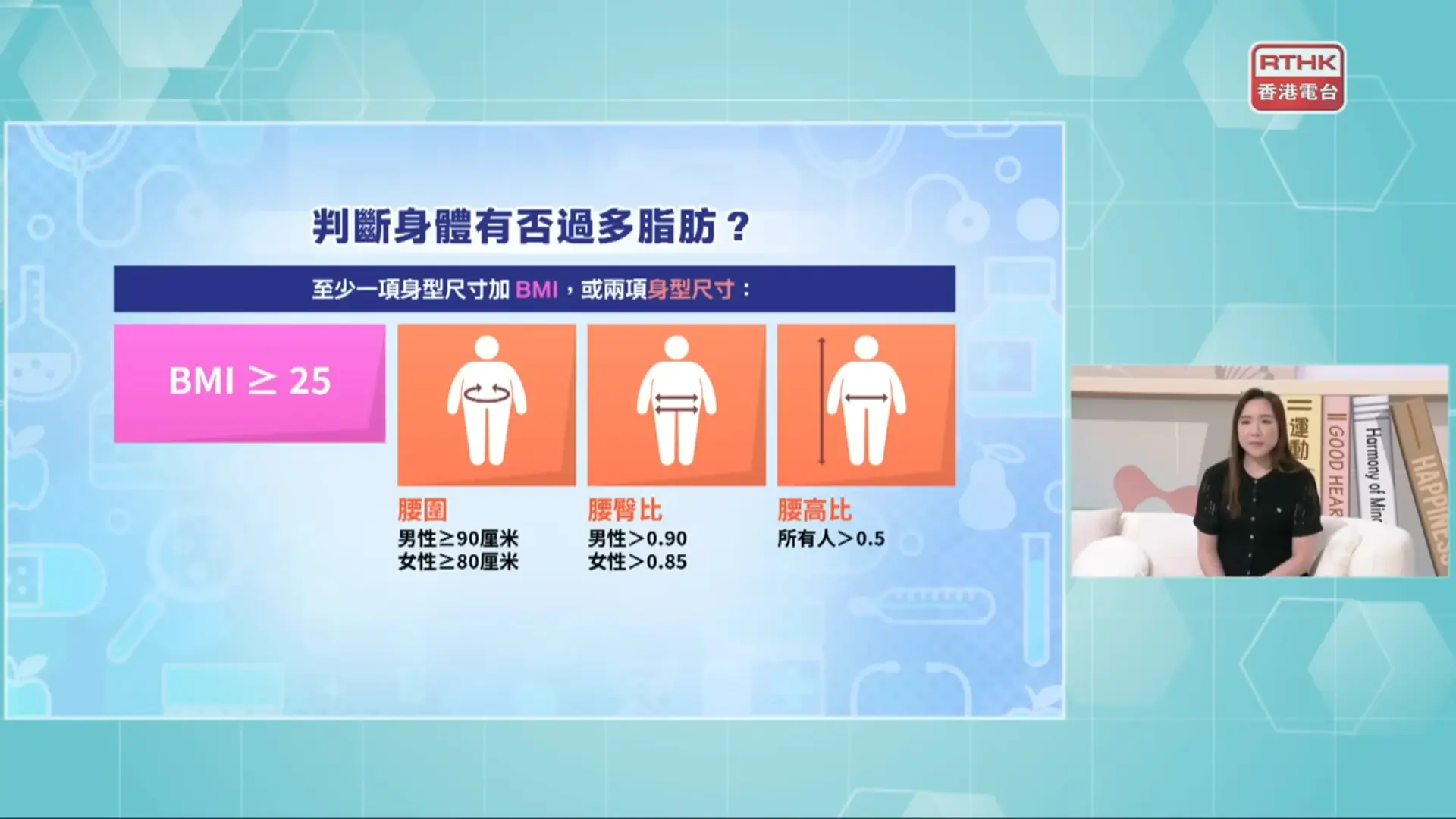

但 BMI 也有局限!例如肌肉量高的人可能 BMI 超標卻不肥胖。因此還需配合其他測量方法:

其他重要指標:

• 腰圍:女性 > 80cm、男性 > 90cm → 中央肥胖

• 腰臀比:女性 > 0.85、男性 > 0.9 → 中央肥胖

• 腰高比:腰圍 > 身高的一半 → 中央肥胖

• 體脂率:女性 ≥ 30%、男性 ≥ 20% → 肥胖

❓ 為什麼會肥胖?與基因有關嗎?

肥胖的確與基因有關——目前已知有超過 1000 種基因可能影響體重。但這不代表「注定肥胖」,後天飲食、運動和生活習慣同樣關鍵。

此外,某些疾病也可能導致肥胖,例如:

• 甲狀腺功能低下

• 庫欣氏症(皮質醇過高)

🍲 怎樣減肥才有效?節食還是運動?

註冊營養師王穎羚指出,減肥的根本原則是「熱量赤字」——即消耗多於攝取。每天減少 500 卡路里,一週可減約 0.5 公斤。

建議方法:

• 飲食控制:避免高油高糖食物,如珍珠奶茶、炸雞、薯片等。選擇清淡、高蛋白和高纖維食物。

• 運動輔助:每天慢跑 8–10 公里才能消耗 500 卡,對許多人來說難度較高,因此「飲食控制」更關鍵。

• 突破平台期:身體需要時間適應新體重。建議維持減重後體重 3–6 個月,再繼續減重效果更好。

💉 減肥藥物與手術有哪些?

如果飲食運動效果有限,醫生可能會建議:

1. 藥物治療:

• 例如控制食慾的藥物,幫助提早產生飽足感。

2. 手術治療(適用於嚴重肥胖):

• 袖狀胃切除手術(胃縮小手術):切除約70%胃部,減少飢餓荷爾蒙。

• 胃繞道手術:改變食物經過的路径,減少吸收。

• 膽胰分流術:較複雜,適用於極重度肥胖。

👶 小朋友肥胖怎麼辦?

袁醫生強調,兒童不應刻意減重,以免影響發育。應著重「維持體重」,待長高後BMI自然下降。但肥胖可能影響自信心,甚至導致胰島素抗阻和二型糖尿病,建議從小培養健康飲食習慣。

🧠 總結:肥胖不是外觀問題,而是健康問題!

不要再以為「沒有不舒服」就不用處理肥胖。及早正視體重問題、諮詢醫生或營養師,才能長遠維持健康狀態。如果你對肥胖仍有疑問,建議尋求專業評估,訂立個人化的健康管理計劃!

📌 提醒:本文資訊僅供參考,如有健康疑問請諮詢醫生或註冊營養師。

👉 如想重溫本集足本內容,請點擊《醫生與你》-肥胖是否「萬惡之源」? 。

最後,如對減肥、BMI及相關問題有興趣,歡迎閱讀 《體重指標是甚麼?過重標準又如何?減肥方法千奇百怪,坊間謬誤逐一釐清 》 獲得更多資訊,一起為健康把關。