頭痛、經痛、牙痛突然襲來,許多人會選擇服用止痛藥緩解不適。止痛藥並非洪水猛獸,正確使用能有效管理疼痛!但你知道止痛藥種類繁多,包含特效止痛藥、長效止痛藥、消炎止痛藥等,成分與作用大不同嗎?購買時該注意哪些止痛藥成分?為何即使乖乖照指示吃,仍可能服藥過量?甚至喝咖啡、切開藥片,都可能影響藥效與增加副作用?想安全有效止痛,聽聽博愛醫院藥劑師勞莉欣怎麼說。

文章索引

- 止痛藥如何幫你關掉疼痛警報?

- 市面常見止痛藥種類大解析

- 每天應服食多少止痛藥?

- 避免撲熱息痛過量,三大防護策略

- 常見止痛藥過量原因剖析

- 「特效止痛藥」的秘密武器:咖啡因!

- 「長效止痛藥」切忌切開吃!原理大解密

- 何時需要「消炎止痛藥」(NSAIDs)?

- ✅ 聰明用藥安心止痛小叮嚀

止痛藥如何幫你關掉疼痛警報?

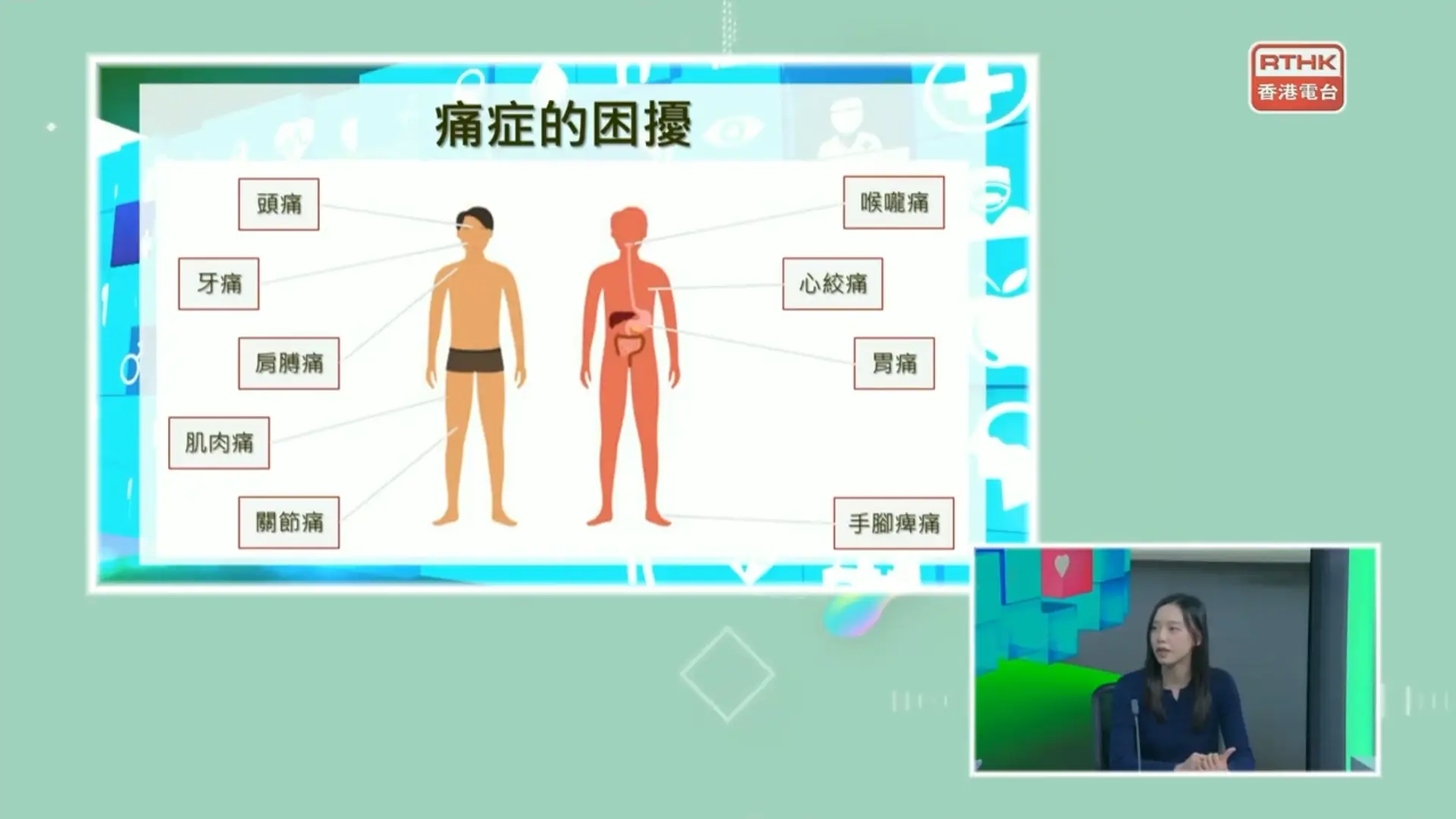

當身體受傷或發炎,神經會將疼痛訊號傳遞至大腦,就像響起警報。止痛藥的作用在於抑制體內特定化學物質的合成,影響中樞神經,阻斷或減輕疼痛感知,彷彿關掉了警報器。對於輕度至中度疼痛,如常見的頭痛、經痛、牙痛,在安全劑量範圍內服用止痛藥是沒問題的。

市面常見止痛藥種類大解析

市面上可購買的止痛藥主要分為兩大類:1. 非鴉片類止痛藥:無需處方即可購買。最常見的是單純退燒止痛藥(主要成分為撲熱息痛 Paracetamol)以及非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs)。這類止痛藥是處理日常疼痛的主力。

鴉片類止痛藥:用於較嚴重或複雜疾病引起的疼痛,需醫師處方。又可分為弱效鴉片類止痛藥與強效鴉片類止痛藥,其使用需嚴格監控。

每天應服食多少止痛藥?

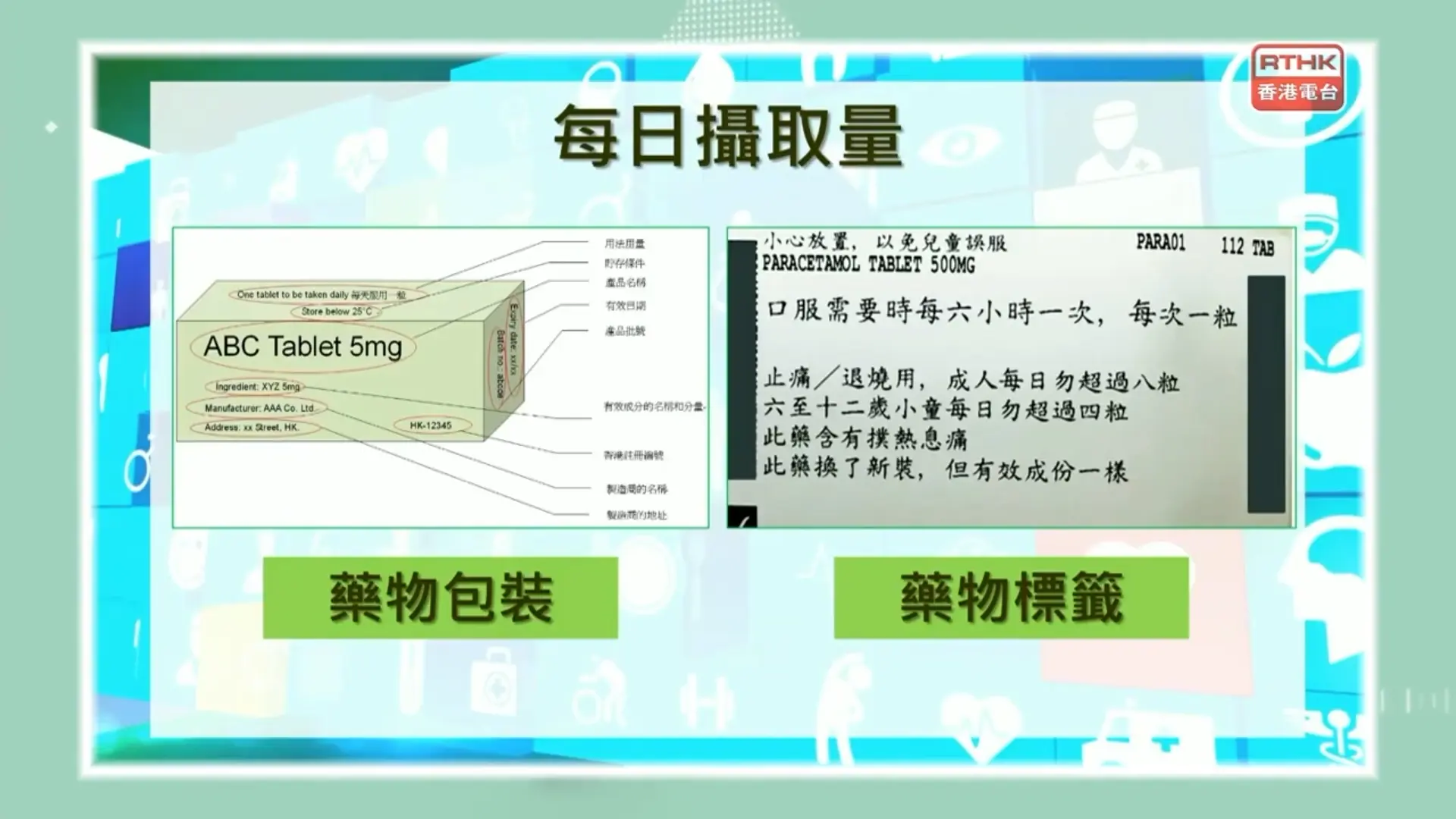

法規要求止痛藥標示須清楚註明每日服用次數與劑量,,醫生也會根據不同年紀的患者作不同的服藥指引。以最廣泛使用的撲熱息痛止痛藥為例,成人單次劑量通常為500-1000毫克,但24小時內絕對不可超過4000毫克上限!若以常見的每顆500毫克計算,等於一天最多只能吃8顆止痛藥,且應是「有需要時」才服用。為何有此限制?關鍵在於過量撲熱息痛可能導致嚴重的肝損傷甚至急性肝衰竭!保護肝臟健康是設定此上限的核心原因。

避免撲熱息痛過量,三大防護策略

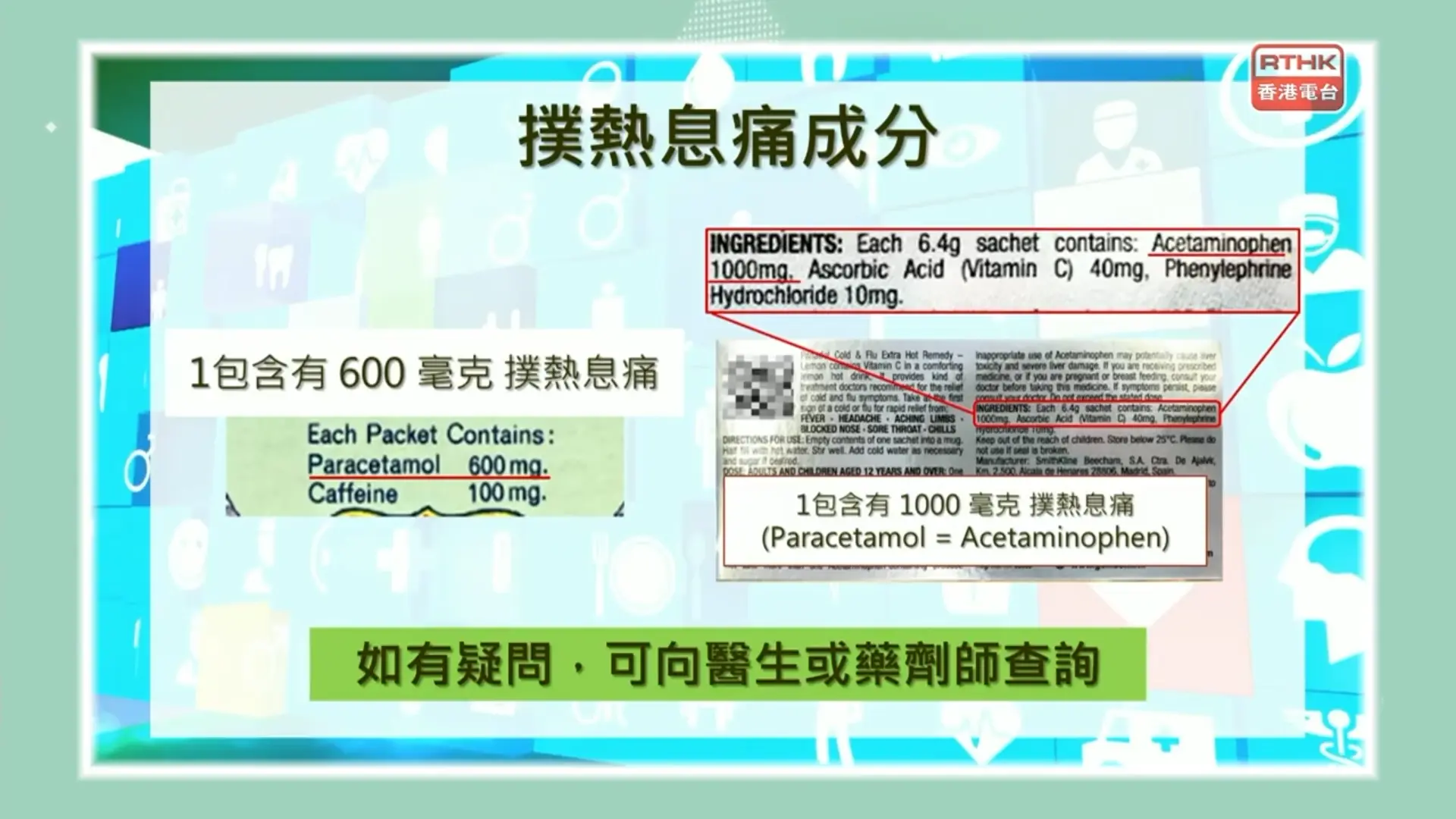

1. 嚴格遵守指示:務必按照藥品標示或醫囑服用,切勿自行加量或縮短服藥間隔。2. 小心「隱藏版」撲熱息痛:許多複方藥物(如感冒藥、綜合止痛藥)常含有撲熱息痛成分。同時服用多種藥物時,務必仔細核對所有藥品的成分標示,避免重複攝取導致撲熱息痛過量。

3. 認清不同名稱:撲熱息痛 (Paracetamol) 在部分地區或藥品上可能標示為 Acetaminophen,兩者為同一成分。購買或服用時有疑問,請立即諮詢藥師或醫師。

常見止痛藥過量原因剖析

• 多重藥物未察覺:長期病患固定服藥,又因感冒等額外服用含撲熱息痛的成藥,易忽略總量計算。• 肝功能不佳者未調整劑量:本身有肝病或肝功能受損者,代謝能力下降,即使服用標準劑量也可能過量,需醫師特別指示。

• 誤服他人或過期藥品:服用非本人藥物或存放過久的剩藥,風險極高。

「特效止痛藥」的秘密武器:咖啡因!

所謂的特效止痛藥,常是添加了咖啡因。咖啡因是天然中樞神經興奮劑,本身具有輕微抑制疼痛訊號傳遞的效果,與撲熱息痛併用能產生協同作用,增強止痛效果。但要注意!一顆400毫克含咖啡因的特效止痛藥,咖啡因含量約等於兩杯咖啡。成人每日咖啡因攝取量有上限,若本身有喝咖啡、茶或能量飲料的習慣,需留意總量避免咖啡因過量,可能引發心悸、失眠等問題。建議避免晚上服用以免影響睡眠。「長效止痛藥」切忌切開吃!原理大解密

長效止痛藥的設計關鍵在於「緩釋技術」。藥廠透過特殊配方(如雙層結構、添加緩釋物質),讓藥物在腸胃道中緩慢、均勻地釋放,達到藥效持久、減少服藥次數的目的,提升服藥便利性。正因如此,長效止痛藥絕對不可切開或磨碎服用!破壞藥錠結構會導致藥物瞬間大量釋出,失去「長效」意義,更可能因劑量突增引發副作用風險,且無法精準控制每次攝取量。何時需要「消炎止痛藥」(NSAIDs)?

當疼痛伴隨明顯的「紅、腫、熱」等發炎反應時(如扭傷、牙齦發炎、關節炎急性發作),單純的撲熱息痛可能力有未逮。此時就需要使用非類固醇消炎止痛藥 (NSAIDs),它除了止痛,更能直接對抗發炎根源。常見的NSAIDs包括布洛芬 (Ibuprofen)、萘普生 (Naproxen) 等。需特別注意其副作用:可能刺激胃黏膜引起腸胃不適(建議飯後服用,必要時搭配胃藥),長期或大量使用可能影響腎功能、增加心血管風險或胃出血機率。長者、哮喘患者、胃潰瘍病史者及腎功能不佳者使用前務必諮詢醫師,謹慎評估。✅ 聰明用藥安心止痛小叮嚀

選擇止痛藥前,先釐清疼痛性質(是否伴隨發炎?)與自身健康狀況。務必詳閱藥品說明,留意成分(特別是撲熱息痛總量)、劑量與禁忌。特殊族群(肝腎功能不佳、孕婦、長期用藥者)或疼痛持續未緩解,切勿自行判斷,應尋求醫師或藥師的專業建議。正確選用與安全服用,才能讓止痛藥成為你對抗疼痛的好幫手,而非健康負擔!最後,提及痛症,都市人出現長期痛症的問題也越趨普遍,詳情可閱讀 情緒造成的痛症有甚麼徵狀?如何理解和處理源於情緒的痛症? 獲得更多資訊,一起為健康把關。

👉 如想重溫本集足本內容,請點擊《精靈一點》- 止痛藥吃得對嗎?,嘉賓:勞莉欣(博愛醫院藥劑師)。