春天潮濕又常有濃霧,原來身體吸收這些濕氣又未能排出,會造成精神困乏、食慾不振,甚至情緒低落等問題。可知道除了天氣,哪些食物和環境會令身體吸收過多水分?人們常說的「寒濕、濕熱」有何分別?天氣和居住環境未必能輕易改變,但有四大妙法可以幫你袪濕又提神!且聽註冊中醫師倪詠梅醫師講解。

精靈一點:春天袪濕及提神

嘉賓:註冊中醫師倪詠梅醫師

文章索引

- 為何人在春天會精神特別差?

- 究竟中醫常說的「濕氣」是甚麼?

- 春天的濕氣對身體有甚麼影響?

- 哪些食物會增加體內濕氣?

- 工作、居住環境和情緒如何增加體內濕氣?

- 濕疹與濕氣的關係

- 寒濕、濕熱對身體的不同影響

- 改善濕重和情緒低落的四大妙法

為何人在春天會精神特別差?

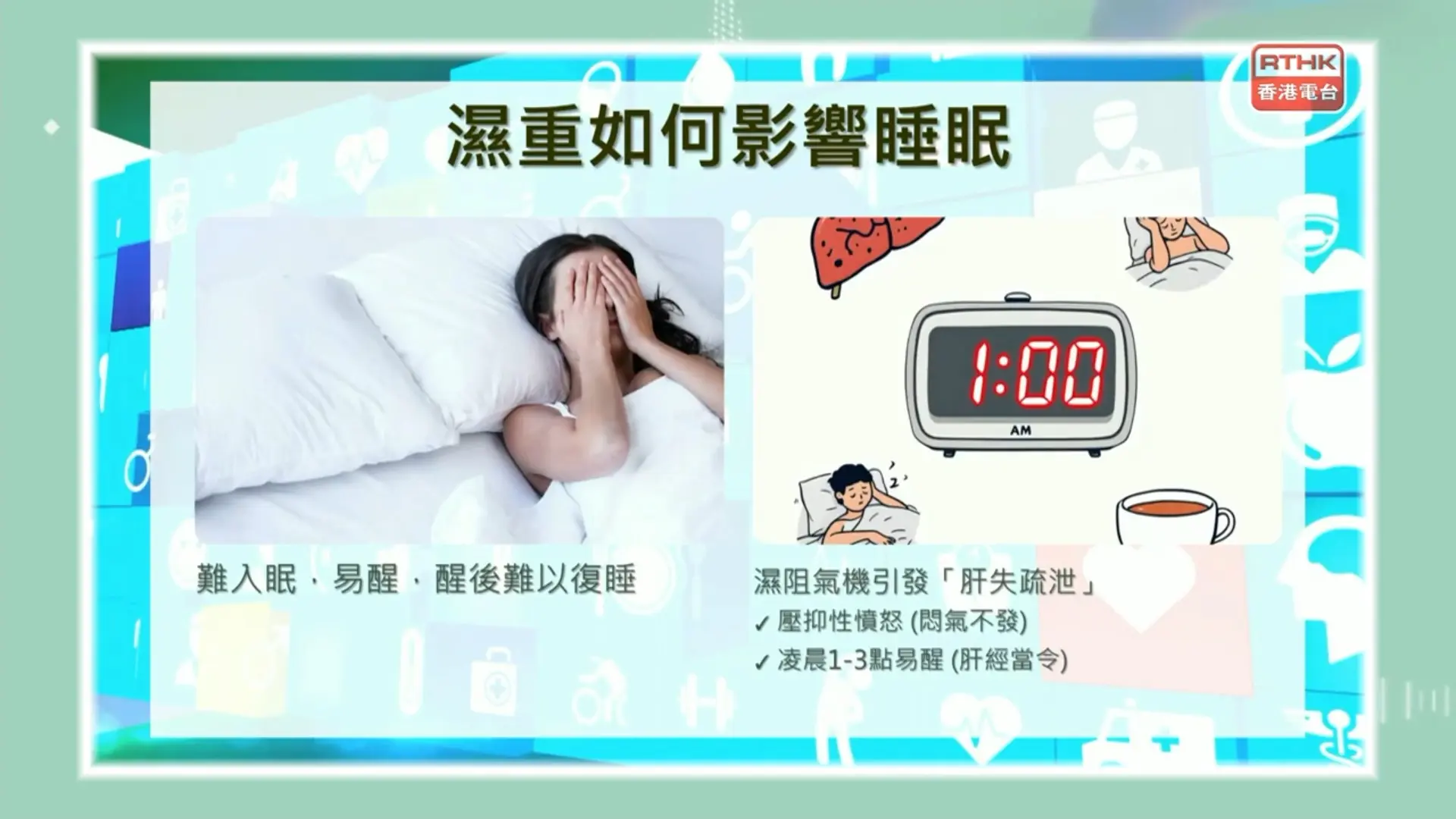

中醫認為,人的五臟對應季節,春天是屬於肝的季節,它主宰情緒,如大樹的枝葉,必須生長才會感覺舒坦。但春天的濕氣會阻礙肝氣,令肝氣得不到疏泄,濕熱交織、傷及肝脾,因而造成人會特別困乏,情緒也會變得比較低落和敏感。究竟中醫常說的「濕氣」是甚麼?

濕氣就是身體用不到的多餘水分,身體大部分水分來自飲食,食物中有一些水分沒被身體使用,又沒有排出去,會進入臟腑和經絡裏,形成濕氣。另外,環境中的濕氣也會影響我們,如果住在山邊、海邊或村屋,濕氣都比較重,皮膚的毛孔會吸收這些濕氣,影響健康。春天的濕氣對身體有甚麼影響?

一般提到春困,都會想到人在春天特別困乏,原來要知道身體是否濕氣太重,也可以注意一些徵狀:舌頭出現白色或黃色的舌苔,而且比較厚;面油、頭油都會增加,感到肌肉乏力不想活動,甚至覺得筋骨有點痠痛,大便也會比較粘爛。濕氣會堵塞五官七竅,更會令頭腦昏昏沉沉,思考不靈活,口淡欠缺食慾,本身有些情緒問題的人更會容易鑽牛角尖。哪些食物會增加體內濕氣?

高糖、高脂和生冷這三大範疇的食物都會增加體內濕氣:1.高糖代表:高糖水果如葡萄、芒果、榴槤,還有比較甜的水果都會生濕。糖果、朱古力、台式飲料等都會增加體內濕氣。因為脾胃不喜歡很甜的食物,如果未能將之吸收代謝,糖分便會變成濕氣

2.高脂代表:看得到的脂肪如內臟、肥牛;看不到的脂肪如白汁、忌廉、乳製品、曲奇餅、西式糕點,較滑溜的食物都會有影響。留意健康的脂肪都是脂肪,應該適量攝取,例如三文魚的魚油或牛油果,如果每天吃半顆牛油果,長遠而言都會導致濕氣

3.生冷代表:冷的飯糰、冰凍飲料、雪糕、魚生、壽司、沙律等,都需要用脾胃的陽氣去溫暖它,長遠都有損脾胃。還有酒也會增加濕氣

工作、居住環境和情緒如何增加體內濕氣?

1.工作環境:工作中經常接觸水分或冰塊2.居住環境:住在山邊、海邊,或家中雜物較多,經常不開窗戶導致空氣不流通,這樣家中便會積聚水氣

3.少接觸陽光:很少流汗的人,會令身體減少了一種袪濕途徑

4.情緒影響:情緒也很關鍵,中醫認為「思傷脾」,經常受煩惱纏繞,很多焦慮和壓力,也有很多事情要思考的話會傷害脾胃,影響脾胃化濕的功能

濕疹與濕氣的關係

濕疹有兩種,有一種是乾性,大多與血虛、血瘀為主。另一種則特別容易在春天或潮濕天氣下發作,因為如面油等黏稠又骯髒的水分,這些濕氣若積聚在皮膚裏,沒法排走便會變成濕疹。若春天時感到皮膚很易痕癢,搔癢時會滲水,甚至潰爛,都是因為濕氣重的緣故。尤其是一些很少出汗的人,無法排走體內水分,濕疹問題也會更嚴重。寒濕、濕熱對身體的不同影響

1. 寒濕:畏寒怕冷;手腳易冷而且疲倦乏力;關節疼痛,到了陰雨天氣情況更嚴重;口淡無味,食慾不振;大便不成形,容易腹瀉;小便的顏色較清;女性的白帶量多色白;臉色蒼白,舌苔厚而白2.濕熱:經常口苦、口臭、口渴,喜歡吃喝生冷食物;身熱心煩,容易出汗;小便偏黃,尿臊味濃;大便不成形,甚至會黏在馬桶壁;面油和頭油多;女性的白帶量多而且色黃,甚至有臭味;皮膚容易出現濕疹或莫名痕癢

改善濕重和情緒低落的四大妙法

1.多曬太陽,可提升陽氣,排走濕氣,盡量多曬背部,因為很多重要穴位都在背部2.盡量多排汗或做運動,讓體內濕氣有出路,增加排汗,也可調暢氣機,注意不要在寒濕天氣下進行戶外運動,因為毛孔張開反而會多吸收濕氣

3.生活或工作環境要注意抽濕,保持濕度為40-60%為佳,最好在睡前三、四個小時開始抽濕

4.戒口:避免進食濕重食物,即是高糖、高脂和生冷食物