開學超過一個月了,你家孩子睡夠了嗎?😴 許多香港家庭已經進入求學模式,子女每天上學、做功課、參加課外活動,比成年人還要忙碌。《醫生與你》節目邀請到香港大學臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強醫生,深入探討兒童與青少年的睡眠問題,並提供專業實用的建議。

文章索引

- 不同年齡層睡眠需求大不同

- 香港學童睡眠不足情況嚴重

- 睡眠不足的影響:從肥胖到身高、情緒與學習

- 睡眠不足與ADHD的關連

- 改善兒童睡眠與精神健康:專家推薦「SPEED」原則

- 常見問題:暖牛奶、補充劑、藍光眼鏡有用嗎?

- 總結:睡眠優先,健康從小做起

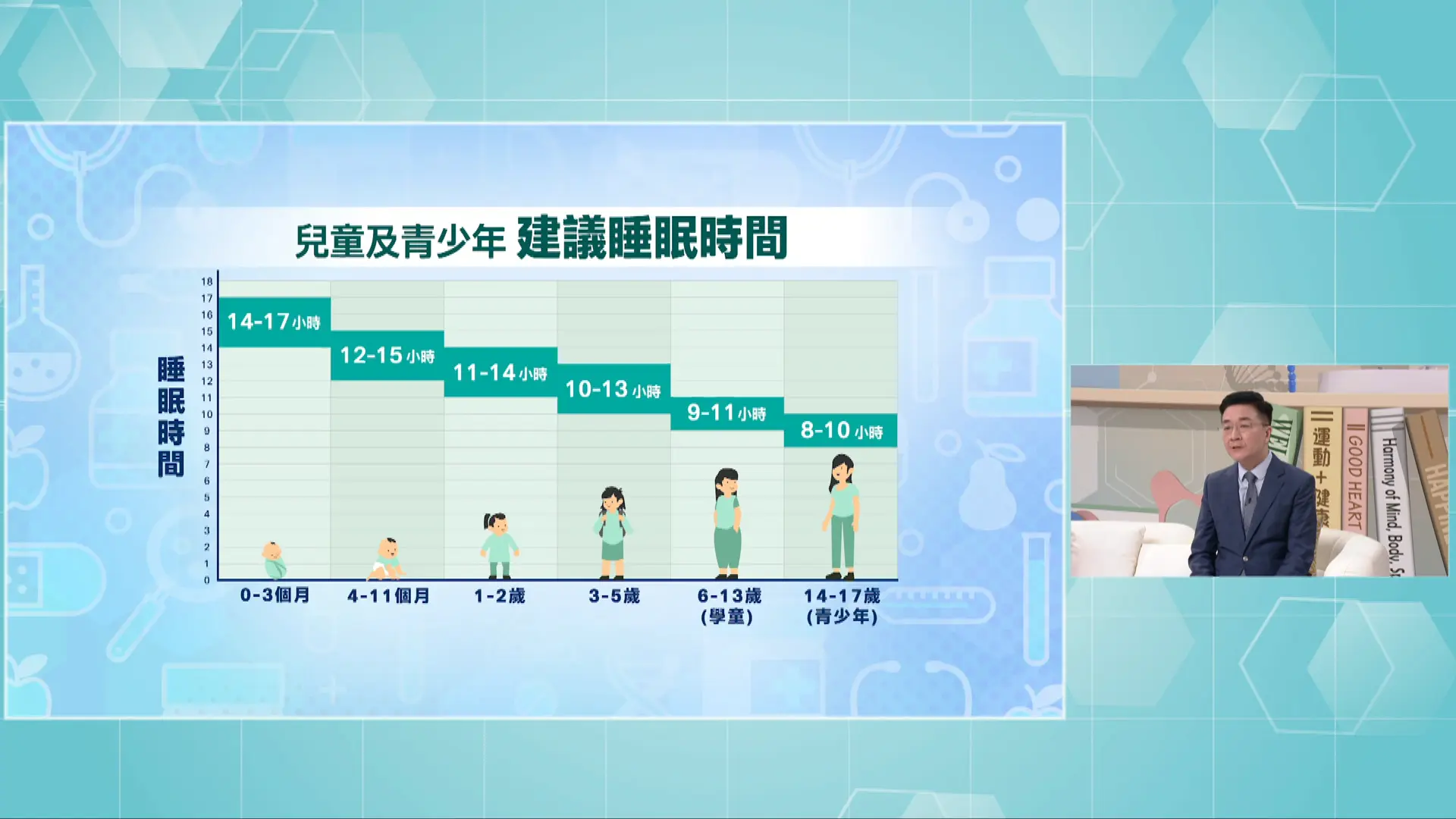

不同年齡層睡眠需求大不同

葉柏強教授指出,不同年齡的兒童對睡眠時長的需求有很大差異。剛出生的嬰兒每天需要睡14至16小時;幼稚園階段(3至6歲)應睡11至12小時;小學學童需要10小時以上;而中學生及青少年則需要9小時以上。

香港學童睡眠不足情況嚴重

調查顯示,香港兒童睡眠不足的情況非常普遍。超過八成3至6歲幼兒每天只睡10小時或以下,小學和中學的情況更嚴峻,約八至九成中學生睡眠不足。葉教授強調,睡眠不足不僅影響情緒和學習,更會對發育和健康造成長遠影響。

睡眠不足的影響:從肥胖到身高、情緒與學習

睡眠不足會大幅增加兒童肥胖風險。因為睡眠不足的孩子傾向減少運動、多吃高熱量零食。同時,睡眠不足也會影響身高發展,因為生長激素主要在深層睡眠時分泌。情緒方面,睡眠不足會導致煩躁、集中力下降,影響與家人和同學的關係。學習與記憶同樣受睡眠質素影響,睡覺時中樞神經系統活躍度甚至是白天的五倍以上,有助重整知識與排出毒素。

睡眠不足與ADHD的關連

葉教授引用研究指出,若幼兒期(3至6歲)嚴重睡眠不足,到小學三年級時患過度活躍症(ADHD)的風險會增加七倍以上。雖然ADHD與遺傳有關,但環境因素如睡眠習慣、運動量和親子互動同樣關鍵。

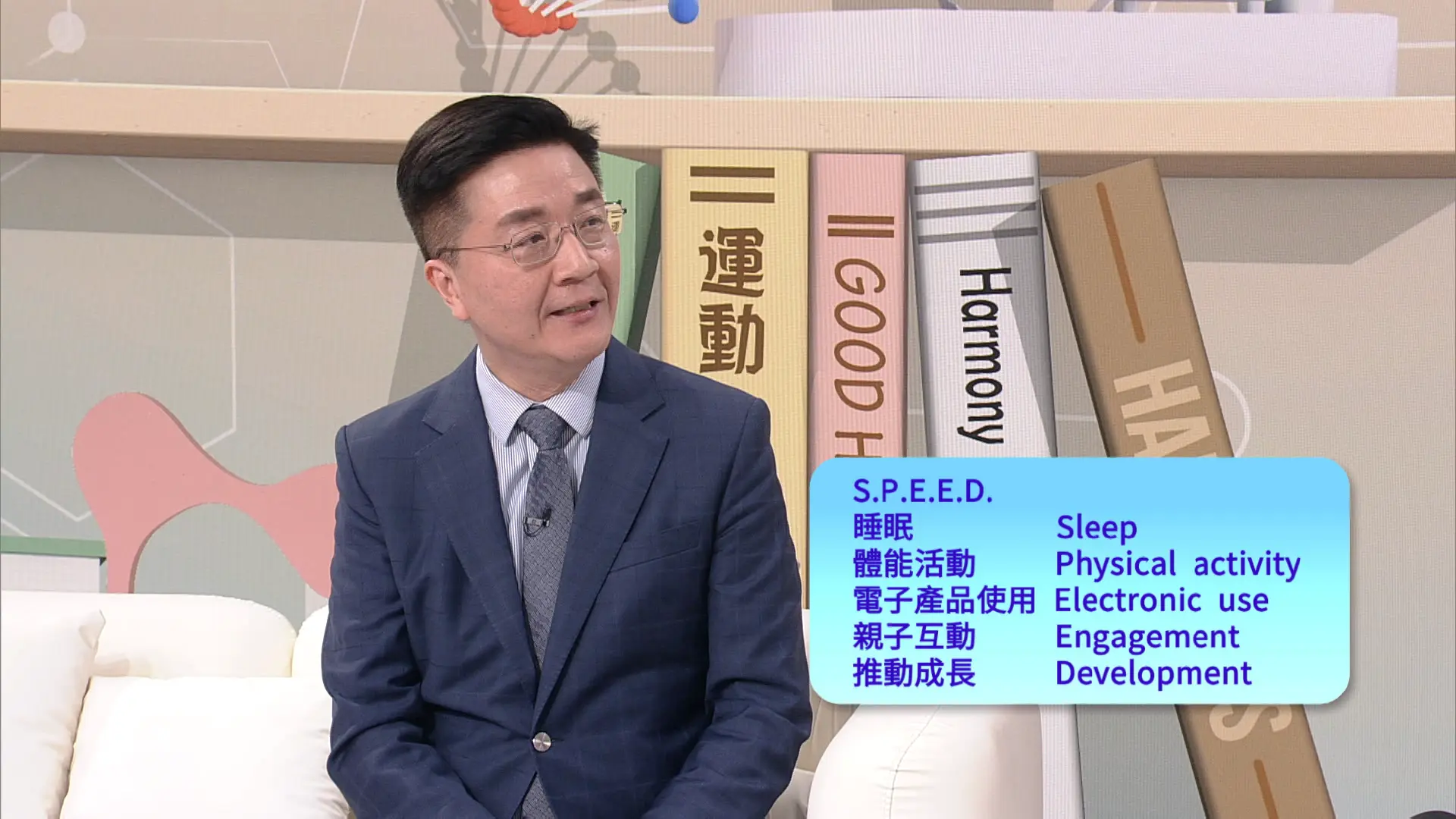

改善兒童睡眠與精神健康:專家推薦「SPEED」原則

葉教授提出五大促進兒童身心發展的因素,簡稱“SPEED”:

• S:充足睡眠(Sleep)

• P:足夠運動(Physical Activity),每天至少60分鐘中等至劇烈運動

• E:減少使用電子產品(Electronics),尤其睡前避免藍光屏幕

• E:多參與親子活動(Engagement)

• D:促進全面發展(Development)

常見問題:暖牛奶、補充劑、藍光眼鏡有用嗎?

節目中也回應了家長的常見疑問。睡前飲用暖牛奶有助放鬆,但要注意刷牙防蛀牙;褪黑激素補充劑一般不建議健康兒童使用;藍光眼鏡並非解決方案,根本做法是睡前完全不使用電子產品。運動最好在日間進行,睡前兩小時應避免劇烈活動。

葉教授分享一個個案:一名六歲兒童因每天只睡六小時,出現專注力與情緒問題。在調整整體作息與睡眠習慣後,其學習表現與情緒均有明顯改善。

總結:睡眠優先,健康從小做起

睡眠不僅是休息,更是兒童成長、學習與健康的基石。家長應重視孩子的睡眠時間與質素,建立規律作息,減少電子產品使用,並多進行親子戶外活動。若孩子持續出現睡眠問題,應及早尋求醫生或專業人士協助。

👉 如想重溫本集足本內容,請點擊《醫生與你》-無心睡眠:兒童及青少年睡眠不足 。